ライド前にセルフチェック!

スポーツ自転車の乗車前点検

Safety Check Before Every Ride

Trek/Bontrager 用品¥5,000(他は¥8,000)以上で送料無料

Trek / Bontrager 用品は¥5,000(それ以外は¥8,000)以上で送料無料

今、メール会員にご登録いただくと、オンラインストアでの初めてのお買物(10,000円以上)にご利用いただける500円クーポンをもれなくプレゼント!!

※ 自動送信メールや納期のご連絡などのメールが迷惑メールに分類されていたり届いていない場合があります。@bike-plus.comをホワイトリストに設定してお買い物をお楽しみください。

ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイクなどのスポーツ自転車を安全快適に楽しむためには買ってから数百キロ走行後の『初期点検』や『定期点検』だけでなく、お客様ご自身による『乗車前の点検』が欠かせません。

ネジは緩む可能性がありますし、調整も狂ってしまったりするものです。ちょっとランチをしている間にいたずらされていたりすることもあったりします。乗車前に毎回必ず自転車を点検しましょう。異常や不明な点がある場合は乗車せず、お店にご相談ください。

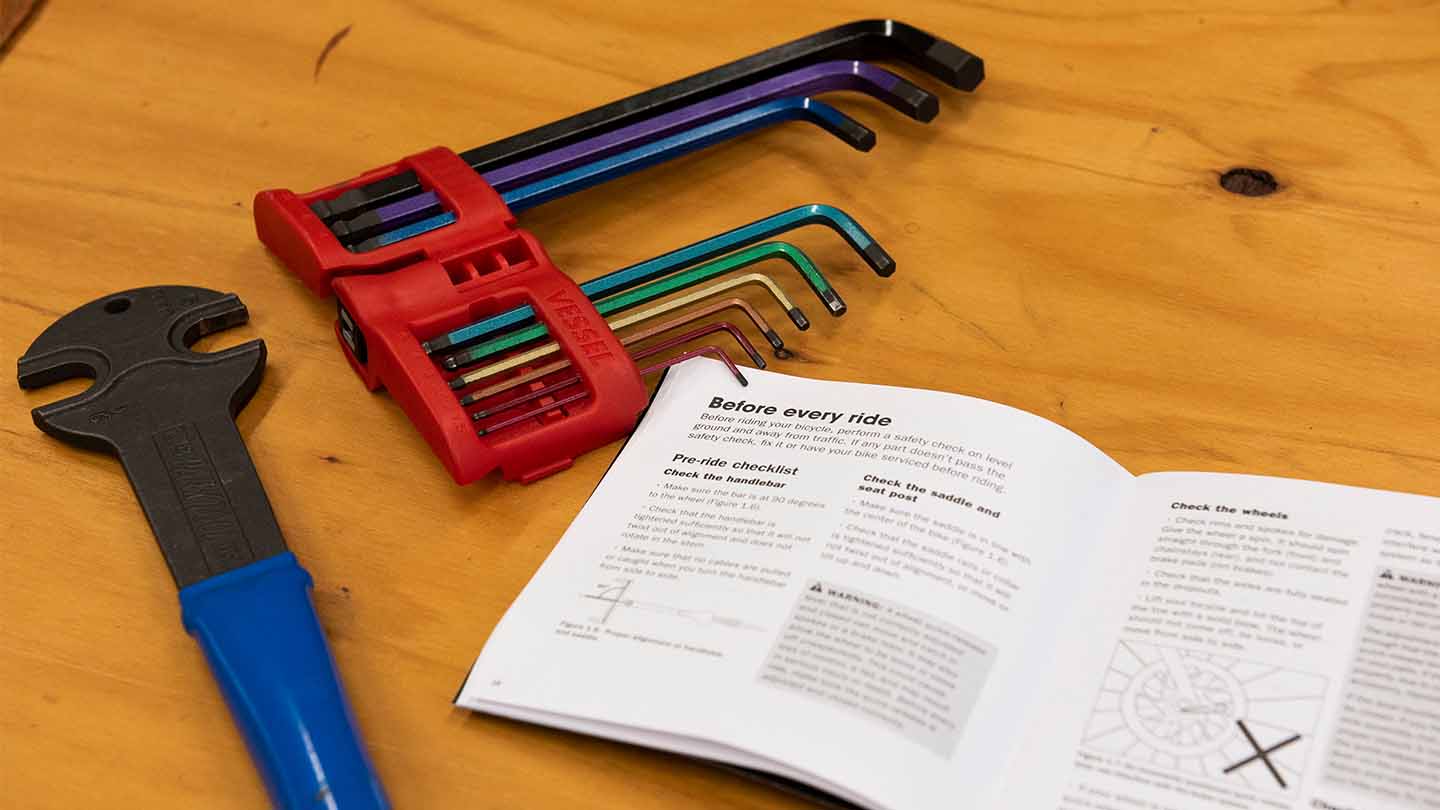

安全快適に自転車をお使いになるには何よりもまずメーカーのユーザーマニュアルをしっかり読み内容を理解することが大切です。

一般的な乗車前点検項目と方法を以下でご紹介しますが、各モデル固有のチェック項目やその他必要な項目、正しい点検方法についてはユーザーマニュアルを参照いただきそこに記載された内容に必ず従ってください。TREK ユーザーマニュアルはこちらでもご覧になれます。

チェーンメーカーが使用を禁じているチェーンクリーナーを使用すると大変なことになる...詳細はこちら↓

まずは工具を使わずに目と耳と手で、9つの項目を確認をします。

毎回の乗車前後に自転車全体に疲労や破損の兆候がないか入念に点検しましょう。例えば、凹み、亀裂、傷、変形、変色、異常な音などに注意して点検しましょう。

転倒した後や何かを踏んで跳ね上げてしまった時、立て掛けておいた自転車が自然に倒れてしまった時は入念に点検しましょう。

カーボンは破損の兆候も症状も金属とは全く違うので注意

炭素繊維複合材(以下カーボン)は、自転車のフレーム素材として歴史の長いスチールやアルミ合金よりも軽量で高い強度があります。そのため、現在は自転車を含めた多くの輸送機に使用されています。

アルミやスチールの場合、過負荷がかかると曲がったり変形したり凹んだりすることで破損の兆候が表れますが、カーボンの場合、過負荷がかかっても曲がったり変形せず、突然不具合が生じてしまうことがあります。そのため、外観での破損の兆候の確認がしずらくなります。

カーボンは、外見上破損を確認できない場合でも、内部で亀裂や剥がれなどの見えない破損が起きている可能性があります。転倒などにより強い衝撃が加わってしまった場合、ある日突然思わぬ事故を招く可能性があります。以下の方法でご自分で点検するか、購入店にご相談ください。

バイクプラスで扱っているメーカー『TREK』では損傷したカーボン製品の交換を支援するTrek Carbon Careプログラムが用意されています。トレック、ボントレガーのカーボン製品に不具合を感じたら、一度お店にお持ちください。

湿らせた布で表面を綺麗に磨き、スクラッチやえぐれ、変色、亀裂、繊維のほつれや剥がれなどがないかを目視で確認します。

カーボンフレームやフォーク、シートポストの固さ(しなり・たわみ具合)の変化を調べる場合は、自転車に跨り加重をした状態でその部位を注意深く観察します。誰かにしなり具合を見てもらうと良いでしょう。もし同じ製品があるようであればそれらと見比べてください。

剥離の有無をを調べる場合は、湿らせた布で表面を綺麗に磨いた後、コインなどを使って損傷の可能性のある部位の周辺を軽く叩きながら音の違いを注意深く聞き分けます。

空洞があるような音がする場合は内部で剥離などがおきていることを示します。もし同じものや良好な状態のものがあるようであれば、同じように叩いて音を比べると良いでしょう。

ステムがフロントホイールに対してまっすぐになっているか、ハンドルがステムに、ステムがフロントフォークに正しく取り付けられているか点検しましょう。

ハンドルを上下方向に回すように力を加えるとわかりやすいです。ロードバイクのドロップハンドルの場合はこの写真のように上から体重をかけると良いでしょう。動かないか、しっかりと固定されているか点検しましょう。

フロントのホイールを両膝で挟んで固定しハンドルバーを左右にこじるように力を加えるとわかりやすいです。しっかりと固定されているか点検しましょう。

サドルがまっすぐになっているか、サドルとシートポストはしっかりと固定されているかを確認しましょう。シートポストが緩んでいると何かの拍子にサドルが突然下がったり左右にズレたりして危険です。サドルが緩んでいると何かの拍子に突然角度が変わったり、走行中に外れてしまう恐れがあります。

ネジが緩んだ状態で乗車しているとネジが破断する可能性も高くなります。体重がもっともかかる部分ですのでしっかりとチェックしましょう。

タイヤの空気圧、ホイールの振れ、ホイールの固定を乗車前に必ず点検しましょう。特にホイールを固定する方法がクイックレリースレバー式の場合、正しい締め方をしっかりと覚えておきましょう。

ホイールの着脱方法はYouTube動画でご紹介しています。少し古いモデルでの解説ですがぜひご覧ください。

乗る乗らないに関わらず空気は日々タイヤから抜けていくものです。そして適切な空気圧はタイヤによって違います。タイヤのサイドに数値で記されているので確認しておきましょう。フレンチバルブの空気の入れ方をご参考ください。

ホイールを回転させてリムとブレーキシューやフレームとの隙間の状態を観察しましょう(リムブレーキの場合)。振れがある場合は隙間が大きくなったり小さくなったりと変化します。振れが酷い状態だとブレーキシューにリムが接触する場合もあります。

ホイールが固定されていることを確認しましょう。自転車を持ち上げてタイヤを上から力強く叩いて確認しましょう。ホイールが脱落したり、緩んだり、ズレたり、ガタガタと揺れ動く場合は固定されていません。

ご自分の自転車に搭載されているブレーキタイプ(リムブレーキ、ディスクブレーキなど)に対応した説明書を必ずご確認ください。こちらでは一般的なディスクブレーキタイプを使ってご紹介します。

ブレーキが正常に動作しない場合は自転車に乗らないでください。損傷しているか、正しく調整されていないブレーキは、自転車の制御が困難になり転倒する危険性があります。走行前は必ずブレーキを完全に点検してください。ブレーキが正しく機能していない場合は、再調整するか、お店で直ちに修理しましょう。

乗車する前に左右それぞれのブレーキレバーを握ってみて、ブレーキが効くかをチェックしましょう。レバーを握った状態で自転車を前に押しても車輪が動かないかどうか確認します。また、レバーを握ったときに、握り切れてしまったりレバーがグリップやバーテープに接触するまで握れてしまう場合は、パッドの摩耗やワイヤーののび、ブレーキオイル内に空気が入ってしまったなどの原因が考えられます。

ブレーキが効きにくかったり、異音がするときはブレーキパッドやローターが摩耗している可能性があります。減った状態で乗ってしまうといざ止まりたい時にも止まってくれないので要注意です。ブレーキパッドを目視で確認し、パッドの厚みは十分あるかを確認してください。

正しい反射材とライトを装着していないと、他の人から自転車に乗っている人がよく見えず、また自転車に乗っている人からも周りの人が見えにくくなります。その場合、事故の発生の可能性が高まります。

夜間に限らず、トンネル内、濃霧、曇天など、視界が悪い状況は突然訪れます。フロントライト、リアライト、反射材は常に装備しておきましょう。

普段聞かない音は自転車からの危険信号!異音は自転車に不具合が出ている信号です。『ギシギシ』や『パキパキ』、『コキコキ』以外にも擦れている様な音がしている時はパーツが外れかけている場合があり危険です。

ハンドルを持って自転車を10cm程持ち上げた状態から、地面に落下させ響くような音がしていないかチェックしてみましょう。『ガタガタ』と響くような音がする時はパーツの一部やネジが緩んでいる可能性があります。緩んでいる部分を見つけたらしっかりと固定しておきましょう。

そのまま気づかずに乗っているとパーツの破損や事故の原因につながります。

見落としがちなのが後ろの変速機の取り付け台座「ディレイラーハンガー」と呼ばれる部分。自転車が右側に倒れてしまった時はリアディレイラーハンガーが望ましくない角度に曲がってしまう場合があります。

後ろのギアを真後ろから見た時カセットスプロケット(歯車)に対して変速機が平行になっているか確認します。変速機が斜めに見える場合はハンガー(台座)が曲がっている可能性があります。

その状態で乗車すると、変速をしていないのに勝手にガチャガチャと変速しそうになったり、変速機自体が車輪に引っ掛かり、フレームや車輪、変速機、チェーン等を破損し、場合によっては走行不能になります。チェーンがカセットスプロケットとスポークの間に噛み込んでしまうこともあります。

程度にもよりますがハンガーの曲がりは修正できる可能性もあります。また、交換部品も手に入るケースがほとんどですのでご相談ください。

後ろから変速機を見た後は全段で変速がスムーズに出来るかチェックしてみましょう。目視では分からずともディレーラーハンガーの微小な曲がりや、ワイヤーが緩んでいたり切れかけていたり等で調整が必要な場合もあります。

快適なサイクリングを楽しむ為にも前と後ろの変速の動作確認を行い問題ないかチェックしておきましょう。

写真のようなスタンドがない場合は、スピードを出さずにゆっくりと乗車しながらブレーキと変速操作をすると良いでしょう。

ネジは振動が絶えず加わっていけば締まっていくことはなくても緩んでいくことはあります。そのため定期的に工具を使って様々なネジの締め付け(パーツの固定)を点検しなければなりません。半年毎にショップで点検するのもおすすめです。

どれくらいで締めていいのかが分からないという方へ…

緩んではいるものの、どれくらいの力加減で締め直しをすればよいのか…。フレームもカーボンが主流になりオーバートルクといって締めすぎた場合、最悪のケースではフレームが割れたり、ネジを破損したりという可能性もあります。普段から工具や自転車イジリに慣れている方ならば、どれくらいで締めればいいかというのを感覚的に身に付けているという場合もありますが、やはりオススメなのはトルクレンチを使用することです。

トルクレンチは、あらかじめトルク値をセットすることで、それ以上締め付けないように、適正トルクがかかった時点でカチッと止まり締めすぎを防止します。ハンドルやステム、シートクランプ、サドルクランプ、クランク等、場所ごとに適正のトルクは異なります。パーツにトルク値が記載されていることもあるので確認をしてみましょう。

クランク固定ボルトの締め付けを定期的に確認しましょう。ペダリング時に負荷のかかる部分なので、この部分が緩んでいると走行中に左側クランクが脱落する恐れがあります。転倒や怪我、フレーム破損など非常に危ない状況に陥ります。

クランクの構造上、左側のボルトが緩んだ時点で走行中容易に外れてしまいます。シマノのパーツ取り扱い説明書にも、工具を用いての定期的な固定確認の注意喚起が記載されています。2本のボルトを交互に均等に締め込んでいきます。

L字型の六角レンチでしっかり締め付けてください。クランクにも記載されていますが適正トルクは12~14N-m。かなりキツメです。トルクレンチを使用するのが確実です。

アウターチェーンリングとインナーチェーンリングをつなぐボルトも、乗り続けるうちに少しずつ緩んできます。チェーンのかかりが悪くなったり変速がうまくいかなくなるだけでなく、走行中にボルトが外れた場合、チェーンリングが脱落し転倒や怪我、車体の破損につながります。

クランクの内側から星型のトルクスレンチで締め付けるものや、クランクの外側から六角レンチで固定するものなどいくつか種類があります。車体に合わせた工具を使ってください。

走行中にペダルが外れたら、車体のコントロールが効かなくなり危険です。ペダルの固定が緩いと、少しずつ漕いでいるうちに外れていきます。緩みが踏み込んだときのパキパキという異音の原因になっていることもあります。

ペダルレンチを使用して締め付けを確認しましょう。およそ30N-mでの締め付けが適正トルクです。ペダルによっては、取り外しをペダルレンチではなく、クランクの裏側から六角レンチを使用するタイプもあります。

ペダルの固定で気を付けたいのが、左右でネジの向きが異なること。ドライブ側のペダルは、正ネジなので時計回りの方向で締め付けます。ノンドライブ側(車体左側)は、反時計周りの方向で締め込みます。工具を回す方向に注意して行いましょう。

ワイヤー引きのブレーキの場合、ワイヤーを固定しているボルトを締め付けの確認をします。このときブレーキワイヤーがほつれたり、切れたりしていないかも目視で確認しましょう。

ワイヤーの固定ができていないと、ブレーキレバーをいくら握ってもブレーキは効きません。固定が緩い場合、通常のブレーキングでは平気だったとしても力一杯フルブレーキをした時にズルッとワイヤーがずれてしまい危険です。

油圧ディスクブレーキの場合、ワイヤー固定ボルトはありませんが、ブレーキパッドの固定ボルトは締まっているか、ブレーキ本体の固定ボルトは締まっているかを確認しましょう。