悩ましいマウンテンバイクのハンドル幅について掘り下げて考えていきたいと思います。先にお断りしておきますが、これだ!!という明確な答えにはたどり着いていません。そもそも答えは人それぞれです。ご自身のハンドル幅を決める上での参考になれば幸いです。

おすすめハンドル

全て見るはじめに

600mmに満たないハンドル幅しかなかった時代を知る者として、最近のマウンテンバイク完成車に標準でついてくる超ワイドハンドルには驚きを隠せません...

最近(2020年1月)、マウンテンバイクを持ち寄って乗り比べた際、ハンドル幅の違いに驚いた。XC系のスーパーキャリバー9.7は720mm、e-MTBのパワーフライ5は750mm(Sサイズは720mm)、フルサスe-MTBのレイル9.7は780mm、そしてくだり系のレメディ8やスラッシュ8はなんと820mm。700mmオーバーでも十分ワイドなのに、最大で100mmもの差がある。

実を言うと、ここ7〜8年は頻繁に山を走る機会が減り、ハンドル幅について深く考えることもなく乗っていた。26インチ時代の終わり頃に「680mmくらいがちょうどいいかな」と思っていた感覚のまま29erに移行し、ハードテールでは700mm前後、フルサスでは740〜760mmあたりを選んでいたが、正直それほどこだわってはいなかった。そんな中で遭遇した780mm、820mmという超ワイドハンドルは、まさに衝撃だった。

2000年頃までは、マウンテンバイクのハンドル幅は「肩幅+拳1個分」が基本とされていた。しかし、この20年で拳のサイズが片手で5cmも大きくなったわけではないし、肩幅が10cmも広がったわけでもない。では、なぜこんなにワイド化が進んでいるのか? そして、マウンテンバイクのハンドル幅はどうやって決めるのが正解なのか?

ロードバイクのドロップハンドルは「肩幅基準」で選ぶが、マウンテンバイクはそうはいかない。なぜ基準が曖昧なのか? そんな疑問を掘り下げながら、ハンドル幅選びについて考えてみたい。ぜひ、お付き合いください。

MTBハンドルワイド化の背景

タイヤ性能の向上、サスペンションの誕生とストローク量の増加、フレームやホイール、ブレーキなどのパーツ性能の進化——こうした変化によって、マウンテンバイクは誕生当初の1970年代と比べ、格段にラフでワイルドな地形を走れるようになった。現在では、当時では想像もつかなかったようなテクニカルな路面も、安全かつ楽しく走破できるようになっている。

この高性能化の流れの中で、フィッティングの考え方や流行のジオメトリーも大きく変わってきた。そして、ハンドル幅のワイド化にも深く関係しているのが、1980年代のサスペンションの誕生とストローク量の増加、そして21世紀初頭のホイールサイズの大径化だ。この2つが、現在のMTBのハンドル幅にどう影響を与えたのか、さらに掘り下げて考えてみよう。

ワイドハンドル化の背景1

サスの誕生とロングストローク化

サスペンションが存在しなかった時代、マウンテンバイクで走るには困難すぎるような地形が数多くあった。連続する剥き出しの木の根、大小さまざまな凹凸や障害物、さらには歩くのも慎重になるようなロックセクション——こうしたラフなダウンヒル路面も、サスペンションの登場によって車体をコントロールしながら走破できるようになった。

しかし、サスペンションを搭載したことで、ラフな路面をハイスピードで駆け抜けられるようになった一方、前輪の操作が難しくなったのも事実だ。そこで、前輪をより巧みにコントロールするために、テコの原理が強く働くワイドなハンドルが求められるようになった。(もちろん、ブレーキの制動力やコントロール性能の向上も、この進化に大きく貢献している。)

当初は30〜40mmほどしかなかったサスペンションのストローク量も、やがて200mmを超えるようになり、マウンテンバイクはダウンヒル専用、オールマウンテン系、クロスカントリー特化型といったカテゴリーに細分化していった。レースのスタイルも変わり、遊び方の幅も広がっていった。ライディングポジションやパーツ構成の違いはもちろん、サスペンションのストローク量も、各カテゴリーを見分ける重要な指標となっている。

ワイドハンドル化の背景2

ダウンヒルバイクの進化とXCへの影響

サスペンションのストローク量が長くなるにつれて、ダウンヒル向けのバイクでは重心を車体の後方に移動させる必要が出てきた。その結果、ステムを短くする設計が主流となり、前輪のコントロール性を確保するために、ワイドなハンドルが採用されるようになった。これは、XCバイクよりもダウンヒルバイクで先に広がったトレンドだが、やがてXCの世界にも影響を与えることになる。

XC系バイクも機材の進化とともにロングストローク化が進み、より難易度の高いコースに対応できるようになった。東京オリンピックのXCコースを見れば一目瞭然だが、近年のXCレースでは、丸太越えの下りやテクニカルなロックセクションが増え、単なる登坂力だけでは勝てない時代になっている。今では、下りのテクニックとスピードも勝敗を大きく左右する要素のひとつだ。

こうした変化の中で、ラフで難しい下りを走る際に、従来の580mmや600mmといった狭いハンドルよりも、テコの原理が働くワイドハンドルの方が圧倒的に操作しやすく、フロントホイールのコントロールも安定する。その結果、XCバイクにも徐々にワイドハンドルの流れが浸透していったのだ。

ワイドハンドル化の背景3

ホイールの大径化

2001年か2002年頃(記憶違いだったらごめんなさい)、ゲイリーフィッシャーが26インチよりも大きなホイールを搭載した29er MTBを発表したことで、マウンテンバイクの世界に大きな変革が起こった。それは、くだり系のMTBだけでなく、XC系のMTBにもワイドハンドル化の波をもたらすことになる。

MTBは、もともと他の二輪車のパーツを寄せ集めて生まれたものだった。しかし、29erの登場は、「オフロード自転車として本当に必要な性能とは何か?」を見つめ直すきっかけとなり、新しい時代を切り開いた。

少し脱線するが、MTBの生みの親であり、29erの生みの親でもあるゲイリーフィッシャーに、彼の構想について直接聞いたことがある。彼によると、29erのアイデアは1990年代半ばから後半にはすでに具体化し、何度もテストを重ねていたそうだ。しかし、当初は26インチのビーチクルーザー以外に流用できるホイールがなく、製品化が難しかった。しかし、Trekグループに加わったことで開発が一気に進み、市場に送り出すことができたという。

さて、29erはゲイリーの言うとおり、走破性が非常に高かった。しかし、26インチと比べると取り回しが大味だったため、特に日本では最初のうちはあまり人気が出なかった(笑)。しかし、XCレースで29erが連続して勝利を収めるようになると、その優位性が証明され、一気に市場に定着。今では、26インチMTBはファットバイクやダートジャンプバイクを除いて、ほとんど見かけなくなった。

そして、29erの普及はハンドル幅にも影響を与えた。ホイールが大径化するとバイクの全長が伸び、直進安定性が向上する一方で、小回りが利きにくくなる。そこで、フロントホイールをしっかりコントロールするために、ワイドなハンドルがますます重要になったのだ。

ホイールの大径化とワイドハンドルの関係

29erのホイールは径が大きいだけでなく、外周部(タイヤやリム)が重いため、高速で回転するとジャイロ効果が強く働く。ジャイロ効果とは、簡単に言えば「回転する物体が直立しようとする力」だ。26インチに比べ、29erのホイールはこのジャイロ効果が大きいため、コーナリング時にハンドルを切ったり、車輪を傾けたりする際に、より大きな力が必要になる。

慣れないうちは、コーナー立ち上がりでバイクが外に膨らみ、コースアウトしそうになることもあった(笑)。XC系の完成車にも700mmを超えるハンドルが採用され始めたのは、この頃からだ。ワイドハンドルを使うXCライダーが増えたのも、まさにこのタイミングだった。

小径ホイールに比べ、29erではコーナリングや車体を寝かす操作により大きな力が必要になる。そこで、テコの作用を活かせるワイドハンドルがレースシーンでも好まれるようになったのだ。

つまり、マウンテンバイクのハンドルがワイド化した主な理由は、サスペンションのロングストローク化とホイールの大径化。この2つの進化が、現代のMTBのハンドル幅を大きく変えてきたわけだ。

では、ワイドハンドルにはどんなメリットとデメリットがあるのか?

次に、私の個人的な体験をもとにまとめてみたので、よろしければご覧ください。

ワイドハンドル化のメリットとデメリット

サスペンションストローク量の増加とホイールの大径化に呼応してハンドル幅もワイド化してきたわけですが、ワイドハンドルにはメリットだけでなくデメリットももちろんあります。

ワイドハンドル化のメリット

1. コントロール性が上がる

マウンテンバイクのハンドルがワイド化してきたのは、機材の進化に伴う必然的な流れだ。そして、その最大のメリットはコントロール性の向上にある。

特に、トレイルバイクやオールマウンテン、エンデューロ系バイクはもちろん、XCバイクにとっても、ラフでテクニカルな路面での操作性を向上させるという大きな利点がある。

狭いハンドルよりも広いハンドルの方が「テコの原理」が強く働くため、前輪が暴れにくくなり、より安定したライディングが可能になる。また、狙ったラインにフロントホイールを正確に通すためのコントロール性も格段に優れている。

特に、ガレ場や根っこが張り出したセクション、タイトなスイッチバックなどでは、ワイドハンドルの恩恵を実感しやすい。ハンドル幅が広がることで、前輪を意図した通りに動かしやすくなり、よりスムーズかつ安定した走行ができるのだ。

2. 呼吸が楽(な気がする)

ワイドハンドルには、操作性の向上だけでなく、「呼吸が楽になる」という意外なメリットもある。

MTBが大ブームだった時代、メッセンジャーの中には狭いハンドルを好む人が多かった。車の間をすり抜けるようなライディングでは、ロードバイク並みにコンパクトなハンドルの方が取り回しが良かったからだ。ところが、そうしたライダーの中にも、「ワイドハンドルの方が呼吸がしやすい」と感じる人がいた。

実際に何かの実験でデータが示されているかどうかは分からないが、確かに肩幅より狭いハンドルを使うと、胸が窮屈になり、息が苦しく感じることがある。逆に、ワイドハンドルの場合は胸郭が広がり、より多くの酸素を取り込める気がする。

ひたすら漕いでいるとき、「ワイドハンドルの方がラク」と実感するのであれば、それも十分メリットとして考えてよさそうだ。

3. 安定感が増す

ワイドハンドルは、重心が安定しやすく、バイクのふらつきを抑えられるというメリットがある。特に、高速域や荒れた路面では、安定感が大きく向上する。ハンドル幅が広がることで腕のポジションが広くなり、体のブレを抑えやすくなるのもポイントだ。

たとえば、下りでスピードが出ているときや、岩や根っこがゴツゴツしている場所を走るとき、狭いハンドルだと少しの振動や衝撃でハンドルが取られやすい。しかし、ワイドハンドルならば、より大きな動作でバイクをコントロールできるため、安定して走ることができる。

4. 下りでのリラックス効果

ハンドル幅が広いと、ライディング中の姿勢が自然と腕を開いたリラックスしたフォームになる。特に下りでは、肘を軽く曲げた状態をキープしやすく、腕や肩に余計な力が入りにくくなる。

狭いハンドルだと、どうしても肩が内側に入ってしまい、腕や上半身に負担がかかりやすい。長時間のライドでは、この差が疲労の大きさに直結する。ワイドハンドルなら、体の力を抜いてバイクの動きに合わせやすくなり、長時間のダウンヒルでも疲れにくいのだ。

5. 低速でもバイクを安定させやすい

ワイドハンドルのもうひとつの意外なメリットは、低速時のバイクコントロールがしやすくなること。

たとえば、テクニカルなセクションでのトライアル的な動きや、急な登りでのバランス維持、さらには押し歩きのときの扱いやすさにも影響する。狭いハンドルでは細かい調整が難しくなり、バイクがふらつきやすいが、ワイドハンドルなら安定感を保ちやすい。

ワイドハンドル化のデメリット

1. 場所によっては邪魔になる(経験者は語る)

1998年から2000年頃、富士見パノラマのダウンヒルコースに通っていたときのこと。当時、愛車はお金がなくてXCバイクだったが、思い切って720mmか740mmのライザーバーを取り付けた。ところが、その直後に電柱にハンドルを引っ掛け、オデコを強打。血が滲むという悲惨な経験をした。

ラフなダウンヒルコースでのワイドハンドルのコントロール性の良さを実感する前に、「狭い場所では邪魔になる」という事実を身をもって体験することになった。メッセンジャーが狭いハンドルを好むのも納得だ。

それにしても、ヘルメットは大事。しっかり被りましょう(苦笑)。

また、木々が立ち並ぶシングルトラックでは、ワイドハンドルが障害になることも多い。狭いトレイルを抜ける際、ハンドルが通り抜けられるかどうか瞬時に判断しなければならず、その分、目線がブレたり、躊躇したりしてタイムロスに繋がることがある。それどころか、引っ掛けて大転倒するリスクもある。

特に、日本の背の高い木々が生い茂る山岳トレイルでは、超ワイドハンドルは不向きな場合もある。ゲレンデやパークの専用コースとは違い、自然の中を走る際には、ハンドル幅に注意しなければならない。

また、XCレースのスタート時の混戦や、追い抜きの際にも注意が必要。ワイドハンドルは距離感が昔とは全く違うため、接触のリスクが高まる。狭いハンドルに慣れているライダーほど、この違いを意識しておくことが重要だ。

2. 小柄な方や肩幅が狭い方は特に手首に無理が生じる

ワイドハンドルは多くのメリットをもたらすが、小柄なライダーや肩幅が狭いライダーには適していない可能性がある。ハンドル幅が広すぎると、腕を必要以上に開くことになり、特に手首に大きな負担がかかる。

ハンドル幅が合っていないと、ライディング中に手首の角度が不自然になり、長時間のライドで疲れや痛みを感じやすくなる。また、可動域が制限されることで、バイクをスムーズにコントロールしにくくなる。

ワイドハンドルを選ぶ際は、自分の骨格や関節の可動域に無理のない範囲で調整することが大切。写真の女性のように、腕や手首に無理のないポジションでライディングできるよう、適切な幅を見極めることが重要だ。

特にXCや長距離ライドでは、ハンドルが広すぎると疲労が蓄積しやすくなるため、乗りながら微調整し、自分に合った幅を見つけるのがベストだろう。

ハンドル幅を変えようと思った時の注意点

ハンドル幅を変えようと思った時にどんなことに注意しておけばよいのか? にも軽く触れておきます。

ステムの長さとのバランスも考えよう!

ワイドハンドルに交換する際は、ステムの長さとのバランスも重要なポイントだ。

今までよりワイドなハンドルにする場合は、ステムを短くすることも並行して考えておくとよい。なぜなら、ステムが長いままワイドハンドルをつけると、ハンドルを「大回し」するような感覚になり、かえって操作性が損なわれることがある。特にテクニカルなセクションでは、瞬時のハンドリングが遅れたり、不安定に感じたりすることも。その場合、ステムを短くすることで解決できることが多い。

逆に、ワイドハンドルを大幅にカットして一気に狭くする場合は、ステムを長くすることも視野に入れるべきだ。ただし、ほとんどの場合は肩幅との兼ね合いで手首の負担を減らすために狭くカットするため、まずはハンドルを適切な幅に調整し、しばらく乗ってから操作性を確認するのがベスト。

もし、コーナリング時に前輪に外側から体重をかけにくくなったり、ハンドルがクイックになりすぎたと感じるようなら、

✔ ステムを伸ばす

✔ ハンドルをやや長めに戻す

といった調整を試してみるといい。

ちなみに、私のレイル9.7も、780mmから760mmにしてみたものの、結局今は800mmに戻し、ステムを短くして落ち着いている。試行錯誤を繰り返しながら、自分にとって最適なセッティングを見つけることが大切だ。

ステム関連

全て見るXC系バイクでくだりやタイトなターンをより楽しみたい場合は…

XC系のエントリーモデルを購入した後、「くだりが楽しい!」と気づいてしまったら、ぜひカスタマイズを検討してみよう。

特に、以下のポイントを調整するだけで、よりアグレッシブなライディングが楽しめるようになる。

- ステムを短くする

- 少しライズのあるワイドハンドルに交換する

- ドロッパーシートポストを導入する(おすすめはこれ!)

- フロントサスペンションのトラベル量を増やす

もちろん、標準装備のままでも楽しむことは可能だが、こうしたカスタマイズを施すことで、XCバイクのポテンシャルをさらに引き出し、よりダイナミックなライドが楽しめるだろう。

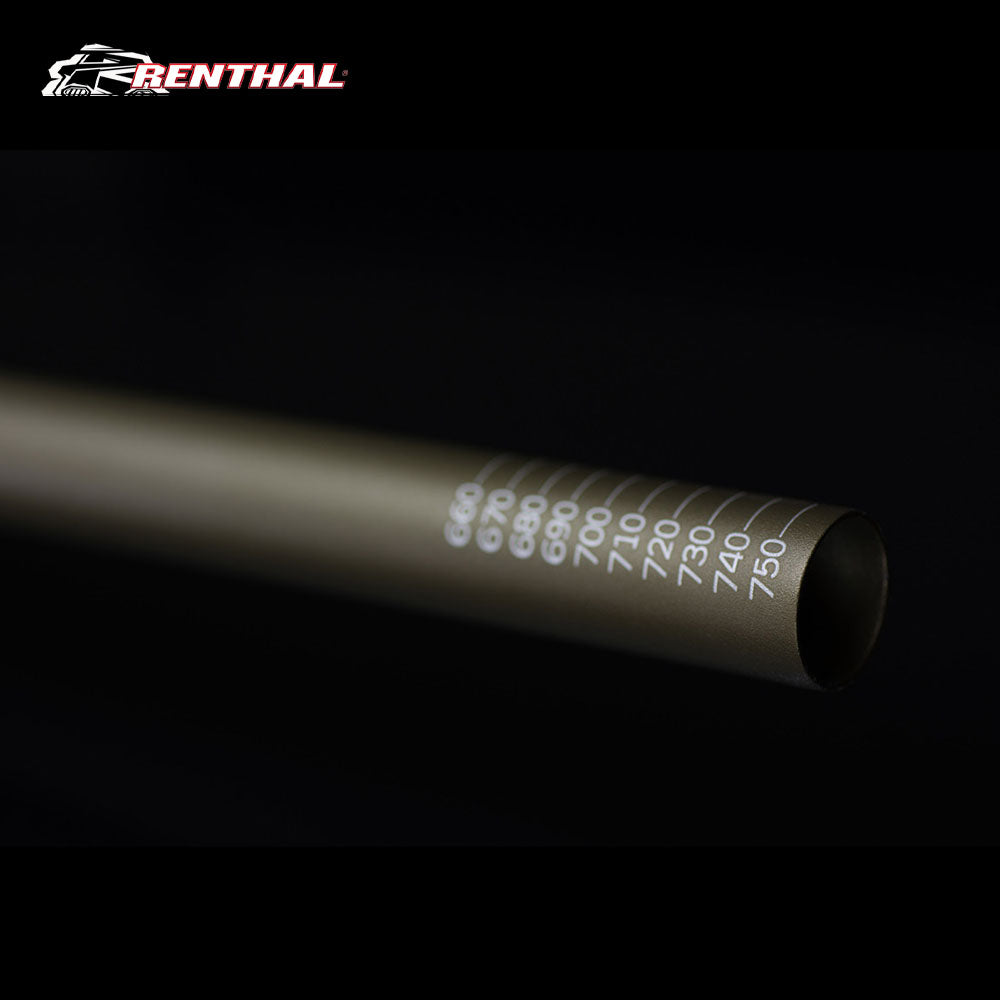

ワイドハンドルはカットすることで好みの幅に調整できる!がしかし…

ワイドハンドルの大きなメリットのひとつは、長い状態から自分の好みに合わせてカットできること。しかし、いざカットするとなると、いくつか注意点がある。

まず、一気に短くしすぎないことが肝心。ハンドル幅が変わるとフィーリングが大きく変わるため、最初から思い切り短くすると「なんか違う…」と後悔する可能性が高い。少しずつ調整しながら、乗りながらベストな幅を探すのが理想的だ。

また、レバー類やグリップ、ライトなどの取り付けスペースを確保することも忘れてはいけない。意外と盲点になりがちだが、あまり短くしすぎるとブレーキレバーやドロッパーレバーの角度調整が難しくなったり、ライトをつけるスペースがなくなったりすることもある。

そして何より、長いハンドルは後からカットできるが、短くしすぎたら戻せない(笑)。「ちょっと短くしすぎたな…」と思っても、もはや伸ばすことは不可能なので、慎重に調整しよう。

カットする際は、「まずは5mm~10mmずつ」を目安に少しずつ短くしていくのがオススメ。試しに乗りながら感覚を確かめ、しっくりくる長さを見つけるのがベストだ。

結局のところMTBの適正なハンドル幅は???

最近の完成車にワイドハンドルがついて来るようになったのは前述のような背景やメリットがあるからです。

実際2020年の市販のXC系マウンテンバイクの多くに740mmや720mmのハンドルが標準でアッセンブルされていることが多いようですが、ネットに転がっていた情報によると、世界で活躍しているプロXCライダーには680mmや700mmといった現代の完成車の主流よりもやや狭めのハンドルを使っている人もそれなりにいるのだとか。

スラッシュやレメディなど、くだり色が強いモデルになるにしたがって完成車に標準でついてくるハンドルはさらにワイドなタイプになっていきます。

結局のところ...

ハンドルの幅を決めるうえで重要なのは、どんなコースを走るのか、どんな走り方をしたいのかという点だ。それに加えて、実際にライドを重ねる中で、自分自身がどの幅ならバイクをスムーズにコントロールできると感じるかも大切な要素となる。

完成車には、メーカーが想定する用途に合わせた最長のハンドルが取り付けられていることが多い。「あとはライダーが好みに応じてカットして調整してください」という意図なのかもしれない。

一般的な目安として、以下のような基準が考えられる。

- クロスカントリー(XC) → 740mm程度

- ハードテールでのトレイルライド → 760mm程度

- フルサスペンションのエンデューロバイク → 780mm程度

ただし、これはあくまでも目安であり、最適な幅はライダーによって異なる。乗りながら少しずつ調整し、自分に合った幅を見つけることが重要だ。

今回、マウンテンバイクのハンドル幅について詳しく掘り下げてきたが、ハンドルのライズ(高さ)も操作性に大きく影響する要素のひとつだ。こちらについても、別の記事で詳しく紹介しているので、ぜひ参考にしてほしい。

ハンドルの操作性に影響するのは幅だけじゃないことも忘れずに

ハンドルの操作性は、単に幅の広さだけで決まるものではありません。

- ライズ(ステムからどれだけ上がっているか)

- アップスイープ(端に行くにつれてどれだけ上がっているか)

- バックスイープ(端に行くにつれてどれだけ手前に曲がっているか)

- ブレーキレバーやシフターの位置・角度

こうした要素も、ハンドルのフィーリングや操作性に大きく影響します。

また、ライディングスタイルやライダーのクセによって、最適なセッティングは異なります。トライアルのような動きを楽しみたいのか、ダウンヒルで安定したポジションをとりたいのか、登りを重視したいのかによっても、適したハンドルの形状やポジションは変わってきます。

そのため、購入したバイクのハンドルが「広すぎるかも」と感じても、すぐにカットするのではなく、まずはレバーやグリップの位置を調整してみるのがおすすめです。幅を詰めるのではなく、ハンドルの角度やレバーの取り付け位置を調整するだけで、違和感が解消されることもあります。

また、少しずつカットしながら微調整することで、より自分に合ったセッティングを見つけられるかもしれません。ライディングを重ねながら、自分にとって快適で扱いやすいポジションを探していくのも、マウンテンバイクの楽しさのひとつです。

せっかく手に入れたマウンテンバイクをより快適に楽しむために、ハンドルやサドル、ペダルの調整やカスタマイズにもこだわってみましょう。

バイクプラス各店では、ハンドルのカットを含めたカスタマイズのご相談も承っています。お気軽にご相談ください!

おすすめハンドル

全て見る